12月1日

2023年亚太计量规划组织(APMP)

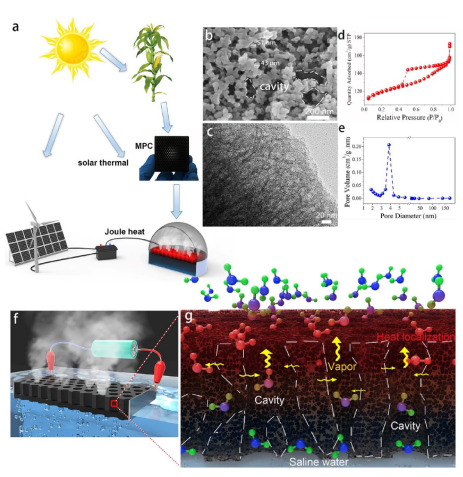

全体大会系列活动的“重头戏”之一——

“2030+宏伟愿景:

创新计量科技,应对全球挑战”

国际研讨会在深圳举行

国际研讨会现场

国际计量局(BIPM)局长马丁·米尔顿(Martin Milton),国际计量委员会前秘书长、加拿大国家研究理事会(NRC)国家计量院前院长詹姆斯·麦克拉伦(James McLaren),国际计量局(BIPM)前局长迈克尔·库纳(Michael Kuehne)等国际计量界知名专家;深圳市副市长张礼卫,市场监管总局计量司副司长黄广龙,深圳市政府秘书长高圣元,广东省市场监督管理局总工程师林淑英,深圳市市场监督管理局局长蔡英权、副局长李军等政府领导;中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)院长方向,副院长杨平、屈继峰出席会议。国际米制公约组织(BIPM)、亚、欧、美、非、海湾地区5个区域计量组织及相关国际组织代表,APMP22个正式成员经济体和7个附属成员经济体代表,国内计量技术机构、学术界、产业界代表共近600人参加会议。研讨会开幕式由中国计量院院长方向主持。报告会部分由CIPM委员、中国计量院高级专家段宇宁主持。

国家市场监督管理总局(以下简称“市场监管总局”)总工程师黄国梁,深圳市市长覃伟中,亚太计量规划组织(APMP)主席、韩国标准科学研究院院长朴玄珉(Hyun-Min Park)出席会议并致辞。国际计量委员会主席温南·洛(Wynand Louw),国际计量委员会(CIPM)副主席、美国国家标准技术研究院(NIST)首席计量师詹姆斯·奥尔索夫(James Olthoff),国际计量委员会委员、德国物理学会主席约阿希姆·乌尔里希(Joachim Ullrich),国际计量委员会秘书长、日本国家计量院院长臼田·孝(Takashi Usuda),中国科学院院士郑海荣等作主旨报告。

市场监管总局总工程师黄国梁指出,计量是高质量发展的重要基础。我国是计量创新成果转化的最大平台,要顺应计量跨学科融合发展趋势,以更加开放的思维和举措,加强对话、交流和合作,推动计量创新实现更广泛更深入的合作,为应对全球共同挑战做出新的更大贡献。

市场监管总局总工程师黄国梁致辞

深圳市市长覃伟中在致辞中指出,深圳坚持把计量作为城市高质量发展的重要基础支撑,努力打造与推动科技创新、建设现代化产业体系相适应的计量基础能力和现代先进测量体系。未来,深圳将加强与国际计量组织的交流合作,促进计量基础设施互联互通,共同推进计量基础研究和应用推广。

深圳市市长覃伟中致辞

APMP主席、韩国标准科学研究院院长朴玄珉在致辞中,对亚太计量规划组织所取得的成绩及本次研讨会主题给予了高度评价。

APMP主席、韩国标准科学研究院院长朴玄珉致辞

研讨会邀请

国内外多位学术大咖作主旨报告

呈现一场精彩纷呈的学术盛宴

中国计量院院长方向主持国际研讨会开幕式

CIPM委员、中国计量院高级专家段宇宁主持主旨报告环节

CIPM主席温南·洛以“CIPM 2030+愿景和重大计量挑战与横向主题介绍”为题,全面介绍了CIPM 2030+战略提出的气候变化与环境、健康与生命科学、食品安全、能源、先进制造,以及数字化转型和“新”计量等全球计量界需要共同应对的七大新兴计量挑战,从国际组织的角度展望全球层面的计量事业“规划图”,为国际计量界带来未来发展的“指南”。

CIPM主席温南·洛作报告

气候变化与环境计量位列七大新兴计量需求首位。最近,BIPM和世界气象组织(WMO)联合发布了《计量支撑气候行动》报告,明确了126项与计量相关的发展建议。国际计量委员会副主席、美国国家标准与技术研究院(NIST)首席计量师詹姆斯·奥尔索夫(James Olthoff)以“气候变化与环境的重大测量挑战”为题,重点介绍了气候变化与环境的一些挑战,并就国家计量院在应对这些挑战中可发挥的重要作用给出建议。

CIPM副主席、NIST首席计量师詹姆斯·奥尔索夫作报告

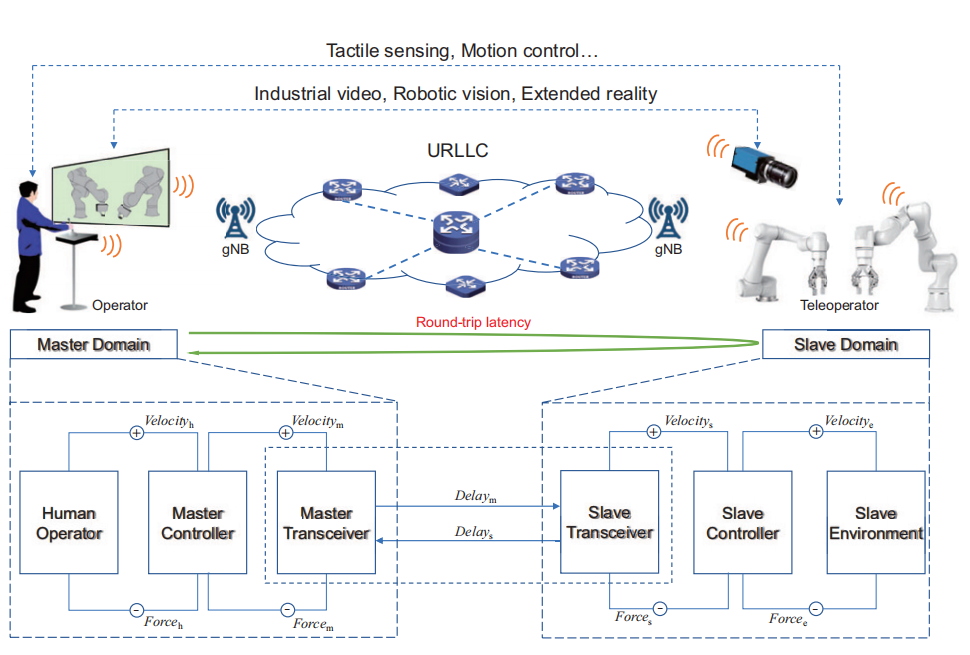

随着数字时代来临,世界各国共同面临着数据与数字技术发展带来的新问题,计量界也面临实现计量本身的数字化和实现计量在数字化世界中应用的双重挑战。为此,CIPM2023年正式成立了“计量与数字化论坛”以应对这些挑战。国际计量委员会委员、德国物理学会主席约阿希姆·乌尔里希(Joachim Ullrich)以“计量与数字化论坛:面向数字化挑战”为题,对这些挑战作了具体阐述。

CIPM委员、德国物理学会主席约阿希姆·乌尔里希作报告

国际计量委员会秘书长、日本国家计量院院长臼田·孝(Takashi Usuda)以“日本计量的120年、日本国家计量院的关键作用和未来十年展望”为题,通过线上方式介绍了日本计量发展史和日本国家计量未来十年发展规划。

CIPM秘书长、日本国家计量院院长臼田·孝作报告

健康与生命科学是CIPM提出的七大计量挑战的第二个。作为一种理想的生物医学应用工具,声镊技术具有非侵入性、无标记操作等优点,在生物医学领域应用潜力巨大。中国科学院院士、中国科学院深圳先进技术研究院副院长郑海荣在题为“声镊:设计和生物应用”的线上报告中,介绍了基于复杂和任意波场的声镊方面最新研究进展,以及声镊在生物医学领域的具体应用。

中国科学院院士、中国科学院深圳先进技术研究院副院长郑海荣作报告

最后,本次研讨会东道主中国计量院院长方向以“创新计量科技,应对全球挑战”为题,介绍了中国计量院为应对全球挑战所作的中国贡献,以及中国计量院在环境与气候变化、生命科学、量子计量、计量数字化转型等CIPM战略提到的关键领域的研究进展。

中国计量院院长方向作报告

此次国际研讨会

是第39届APMP全体大会的

主场活动和重要环节

会议围绕《CIPM战略2030+》

就计量在气候变化、数字化转型、先进制造、量子科学、生命科学等

新兴领域的创新应用进行深入探讨

旨在促进全球计量科学交流

推动计量国际合作高质量可持续发展

研讨会由中国计量院主办、

深圳中国计量科学研究院技术创新研究院承办

据了解,APMP是亚太地区的计量合作组织,是国际计量委员会认可的全球六个区域计量组织之一。截至2023年5月,共有来自28个经济体的47个正式成员机构和来自13个经济体的14个附属成员机构。我国于1981年以正式成员经济体身份加入该组织,受市场监管总局委托,中国计量院作为中国在APMP的成员代表。

APMP的最高权力机构是全体大会,每年举行一次,是APMP框架下规格最高、规模最大的会议。此次是继2004年、2015年之后,我国第三次主办该会议,也是疫情阻断四年后,APMP大会亚太计量大家庭的首次重聚。(文:石亚楠 图:曾繁辉、林泽杰)